Par Emmanuel Wathelet

Partie 2 « Stérilisations, violences et religion »

Une erreur dans ce dossier ? Laissez-moi un commentaire argumenté et je modifierai en conséquence.

Un droit de réponse ? Contactez-moi et je le publierai.

Ce dossier est le produit d’un énorme travail d’analyse. Vous pouvez me soutenir en donnant un pourboire, unique ou à chaque publication de contenu, sur la plateforme Tipeee.

Merci aux tipeurices de la première heure, iels sont en bas d’article, merci pour vos commentaires, pour vos partages.

**

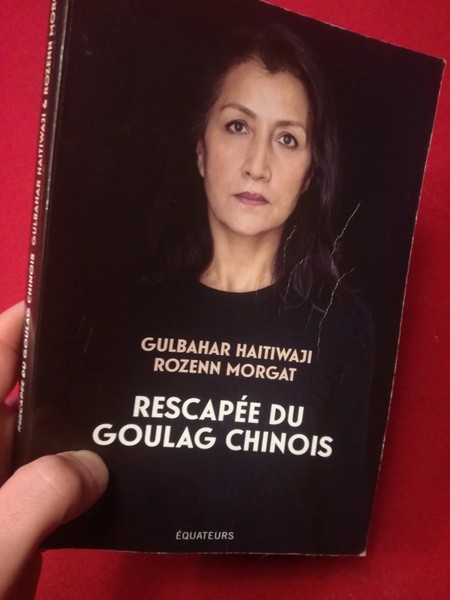

Gulbahar Haitiwaji publie, avec Rozenn Morgat, un livre qui fait beaucoup de bruit : « Rescapée du goulag chinois ». Tous les médias en ont parlé. Il semble que nous tenions là un témoignage indiscutable sur la répression et le caractère criminel de l’État chinois, dans le Xinjiang en général, sur les Ouïghours en particulier. Vous avez été nombreux.ses à lire le premier volet de notre grand dossier, merci! Voici le second, bonne lecture.

Le cas particulier des « stérilisations »

À de nombreuses reprises, Mme Haïtiwaji dans son livre accuse la Direction de ces camps et la Chine en général de « stériliser » les femmes ouïghoures détenues. Dans les paragraphes qui suivent, je m’attache à évaluer la crédibilité d’une telle affirmation mais cette analyse ne vaut que pour ce livre. Je ne peux affirmer qu’elle soit valable pour l’ensemble du Xinjiang – même si les présomptions vont en ce sens.

J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises sur ce blog de me prononcer publiquement sur ces sujets. Il est essentiel de reconnaître, dénoncer, condamner et mettre tout en œuvre pour que cesse la violence systémique des hommes sur les femmes. Le viol comme arme de guerre est par ailleurs un fait établi, et je prends très au sérieux les dénonciations de stérilisations forcées. La cause est bien trop importante pour accepter qu’elle soit instrumentalisée à des fins politiques. Les victimes de viols et de toutes les violences de la domination masculine méritent que leurs témoignages ne soient pas entachés par de la propagande. Une telle pratique, si elle est établie, serait répugnante et s’opposerait tragiquement à la lutte pour les droits des femmes et de toutes les minorités.

Qu’en est-il donc du cas des « stérilisations » dans le camp de Baijiantan ? On peut lire, page 18, l’affirmation grave selon laquelle la Chine « stérilise les femmes de l’ethnie », que « beaucoup ont confié [à Gulbahar], honteuses, ne plus avoir leurs règles » et que « d’après elles, la suspension de flux menstruel est arrivée juste après la vaccination » (p.112), qu’une « pensée terrible commençait déjà de germer, sont-ils en train de nous stériliser? » (p.112), que « en réalité, on nous stérilisait » (p.189).

Une nouvelle fois, différents registres de langage coexistent ici : parfois, Mme Haïtiwaji affirme qu’il y avait des stérilisations forcées (en interview aussi), parfois elle ne fait que le supposer. Quelques éléments invitent cependant à la plus grande prudence. Par exemple, elle dit page 112 que ses codétenues ont fait le lien entre « vaccination » et suspension des règles mais quelques lignes plus haut, elle dit que c’est « aujourd’hui » qu’elle a appris que ce n’était pas une vraie « vaccination », donc suite à son retour en France (notons qu’elle ne peut rien affirmer elle-même, puisqu’elle dit qu’elle était déjà ménopausée).

Elle n’est pas non plus cohérente quant au mode opératoire. Si elle évoque principalement des « piqûres » sous prétexte de vaccination, elle évoque également un « poison » (p.137) et un « mystérieux médicament qui plonge les détenues dans un état de torpeur inquiétant où les souvenirs s’effilochent, où le temps disparait au même titre que les cycles menstruels des femmes » (p.154). « Vaccin » (p.112), « poison injecté » (p.137), « poison » dans la nourriture (p.108) ou médicament (p.154) ?

Mais il y a plus. S’il semble que vacciner de façon systématique dans un centre fermé est une mesure sanitaire tout à fait cohérente, la stérilisation par injection ou par ingestion d’un médicament est quant à elle fort surprenante. La stérilisation est, jusqu’à preuve du contraire, une opération chirurgicale. Il pourrait s’agir alors de contraception forcée, dont le caractère « forcé » est d’ailleurs sujet à caution puisque Mme Haïtiwaji dit aussi avoir eu l’opportunité de refuser les « vaccins » (p.112). La contraception est elle-même une hypothèse peu convaincante puisqu’une injection contraceptive doit être trimestrielle (quatre fois par an) et non deux fois par an (en hiver et en été (p.137) comme l’explique Gulbahar Haïtiwaji). On ne comprend d’ailleurs pas bien pourquoi, s’il s’agit de stérilisations, il faudrait réitérer l’opération : une stérilisation se caractérise par son caractère définitif. D’autres récits évoquent des poses forcées de stérilet, mais il n’en est pas fait mention dans ce texte.

Que reste-t-il de cette affirmation selon laquelle les détenues de Baijiantan ont été « stérilisées » ? Rien du tout. L’hypothèse la plus probable est qu’il s’agissait bien de vaccins : on imagine encore mieux aujourd’hui les ravages d’une épidémie dans un lieu comme celui-là. Bien entendu, ça n’a pas empêché les médias mainstream de ne jamais mettre en doute les propos du livre. Pour l’immense majorité des lecteurices des journaux et de ce témoignage, les femmes ouïghoures détenues dans ce centre auront donc été « stérilisées ».

Les « stérilisations » ne sont par ailleurs qu’une part infime de l’ensemble des violences que Mme Haïtiwaji dit avoir subies. Je propose maintenant de les passer en revue et de les commenter.

Un catalogue de violences

Le récit est émaillé d’une très grande quantité de violences, dans un style relevant plus de la liste que de la description. On y trouve avant tout des exactions déjà abondamment relayées par les médias, indépendamment de la publication du livre, et dont le niveau de preuve est, comme je l’ai explicité dans de précédents articles, tout à fait insuffisant.

On peut y lire que les Ouïghours sont persécutés, enfermés, rééduqués (p.21), que beaucoup d’offres de travail avaient une clause en petits caractères : « pas de Ouïghours » (p.28), que « les salariés Hans ont reçu plus d’argent que les salariés Ouïghours » (p.28), lesquels ont été « délocalisés à la périphérie » (p.29). On y lit encore que les Ouïghours subissent des « contrôles de police, des interrogatoires, des intimidations, des menaces » (p.30), que les leaders sont « réduits au silence » (p.32), que le cerveau des détenus est lavé (p.33, p.92), que la Chine « déporte, la Chine torture » et « tue ses citoyens ouïghours » (p.191).

Comment est-il possible, en prenant ces affirmations au sérieux, que Mme Haïtiwaji puisse alors déclarer (p.68) que « De nos amis de Karamay, pas un seul ne pouvait affirmer avec conviction qu’il était discriminé par sa naissance » ? C’est parfaitement incohérent. Si ce qu’elle dit par ailleurs est vrai, les discriminations sont établies. Il n’y a que si elle ment et/ou exagère qu’alors aucune affirmation n’est possible. Quand dit-elle donc la vérité ? N’est-il pas sensé de considérer qu’elle a peu d’intérêt à mentir sur ce qui dessert son propos ?

Des incohérences similaires concernent les violences qu’elle dit avoir subies directement. Par exemple, elle évoque le « néon criard qui n’en finit pas de nous éclairer, de jour comme de nuit » en garde à vue (p.56) mais aussi dans les camps où « le néon blanc […] vous crève les yeux » (p.227), où la « satanée lumière de Baijiantan » est parfois « aveuglante » (p.240), parfois « blafarde » (p.108), où il vous faut « dormir sous la lumière des années entières » (p.105). En même temps, lorsqu’elles évoquent avec ses codétenues de garde à vue les centres de rééducation, c’est plutôt le « noir » qu’elles appréhendent (p.69), le même noir dans lequel, « les yeux écarquillés », Mme Haïtiwaji dit avoir « pri[é] de toutes ses forces » (p.109). Alors, noir ou néons ? Aveuglant ou blafard ? Dans quel sens va la torture ? Probablement dans le sens le plus logique : il y a des néons allumés en journée, des néons éteints la nuit et…c’est tout.

La thématique du lavage de cerveau revient également à de multiples reprises. Mais là encore, nous sommes bien en peine de distinguer le vrai du faux. Par exemple, Mme Haïtiwaji explique que « peu à peu, [la] stratégie de rééducation ludique avait raison de [s]a vigilance » (p.104), que « la mécanique implacable du lavage de cerveau finit par pénétrer nos esprits les plus imperméables et téméraires » (p.117). qu’elle était « si loin, si seule, si épuisée » qu’elle a « presque fini par y croire » (p.190). Le problème, c’est qu’elle affirme en même temps avoir régulièrement et sciemment menti quant à son repentir (p.118), dans ses carnets (p.108), qu’elle a fait « semblant d’adhérer tout en conservant son esprit critique » (p.104), que ses déclarations ne « manquaient pas d’hypocrisie » (p.148) – et j’en passe, sinon je ne terminerai jamais ce dossier ! Alors, qu’en est-il de ce cerveau ? Lavé, pas lavé ? Et son témoignage est-il la preuve d’un bourrage de crâne ? Si oui, par qui ?

Avec tous ces mensonges, comment encore accorder du crédit aux autres violences qu’elle décrit ? Quand elle n’a rien d’autres que « les leçons, les repas, les défilés qui se suivent et se ressemblent » pour « puissants outils de torture » (p.227) ? Si la professeure « ne perd pas une occasion de [les] gifler » (p.90), pourquoi ne raconte-t-elle aucune circonstance particulière où cela se serait passé ? Est-elle crédible lorsqu’elle affirme que « les codétenues victimes d’une crise cardiaque ou qui disparaissent », c’est « le quotidien ici » (p.108) ? Ce n’est-il pas, là non plus, la « manifestation d’un fantasme morbide d’une prisonnière qui exagère sa condition » (p.191) ?

Est-ce que toutes ces accusations de violences ont encore du sens lorsque Mme Haïtiwaji tente d’expliquer (p.69) que « l’art de la répression du Parti communiste chinois » consiste à « bannir tout en autorisant », à « corriger en honorant », à « emprisonner en éduquant » (p.69) et que les « discriminations se perdaient dans les illusions de liberté » (p.69) ? Est-ce que le récit de ces violences ne finit pas par s’autodétruire lorsqu’elle dit (p.165) que « à part quelques claques et punitions, force est de constater que jamais personne ne m’a battue comme Almira » (p.165 – un passage à tabac qui n’est aussi qu’une supposition puisque Gulbahar Haïtiwaji n’y a pas assisté). Ce qui ne l’a pas empêchée de supposer son propre assassinat, comme on l’a dit plus haut, une fois toutes les deux pages…

« Mentez, il en restera toujours quelque chose. »

La trop longue liste de ses incohérences ne s’arrête pas là. Nous allons maintenant passer en revue les questions concernant la matérialité des camps, l’hygiène dans ceux-ci et les enseignements qui y sont donnés.

À quoi ressemble le centre de rééducation de Baijiantan ?

Gulbahar Haïtiwaji raconte que des frères, des oncles – à elle et à ses codétenues – ont déjà connu les centres. Elles s’attendent toutes à y trouver « des détails sordides et poisseux : la torture, le froid, les rats, la faim, le noir » (p.69). Une description qui n’est pas sans faire penser à l’état sordide des prisons en France et en Belgique. Est-ce que ces craintes se vérifient ?

Lorsqu’elle visite les lieux, elle raconte « le seau pour faire ses besoins » et qu’il n’y avait « pas de matelas sur les paillasses », « pas de meubles », « pas de linge », « pas de lavabo » (p.81). Pourtant, un peu plus tard, elle dit avoir croisé dans le même centre une femme qu’elle connaissait. Où ? Dans « la salle de bains », laquelle est « une vaste pièce d’eau carrelée aux murs dépourvus de miroirs où sont alignés des lavabos en aluminium » (p.86). Pour se laver, « il n’y a[vait] que sept douches et seulement cinq WC à la turque » (p.86 encore). Alors quoi ? Qu’est-ce qui est vrai ? Lavabos, pas lavabos ? Toilettes, pas toilettes ? Probablement qu’il n’y avait pas de lavabo ni de WC dans les dortoirs mais qu’il y avait bien des « pots de chambre » à côté des lits. Tout ce qu’il y a de plus normal (sauf que moi, perso, les pots de chambre c’est pas mon truc, je veux bien l’admettre !).

D’ailleurs, elle explique qu’il est « interdit de ne pas respecter les normes d’hygiène » (p.60) et que les centres font même preuve d’un « hygiénisme paranoïaque » et d’une « propreté inquiétante » (p.109). Voilà des reproches que rêveraient probablement de formuler les détenus des Baumettes. Les bâtiments sont-ils vétustes, comme le sont nos prisons ? À en croire Mme Haïtiwaji, ce serait plutôt le contraire puisqu’il y règne « une odeur entêtante de peinture fraîche » (p.81, p.99) et qu’elle décrit les offres de construction neuve à la page 129. Ces derniers éléments sont également cohérents avec les documents récupérés par l’ICIJ (voir cet article) et qui mentionnent à la fois les standards en matière d’hygiène, de confort et de sécurisation (ce sont bien des centres de détention).

Est aussi cohérent avec les documents récupérés par l’ICIJ le fait que les relations familiales sont préservées malgré la détention. Ainsi, « aussitôt libre, [s]a petite sœur chérie s’était empressée de venir [la] trouver à Baijiantan » (p.105), un moment que Gulbahar décrit comme un « éclair de vie bref mais d’une formidable intensité » (p.105). De la même façon, lors de son procès, elle recevra le soutien de sa sœur Madina, « prévenue par les autorités du camp » (p.143). Enfin, lorsqu’elle sera en résidence surveillée, dans les dernières semaines de sa détention, elle contactera sa famille en France plusieurs fois par semaine (en étant sur écoute) et recevra la visite de sa famille au Xinjiang (en l’absence cette fois de la police).

En ce qui concerne les enseignements, ce qui frappe surtout est l’absence totale d’indications quant aux matières enseignées. Ce serait pourtant un élément essentiel pour démontrer qu’il s’agit bien de lavages de cerveaux, non ? On sait que « chaque semaine, le vendredi, [elles passaient] un examen oral et écrit » (p.93), que l’enseignement passe aussi par le jeu (p.104), qu’elles devaient « apprendre par cœur des livres épais » (p.114), qu’elles « avalaient la propagande des professeurs jusqu’à la tombée du jour » (p.116). On apprend également que s’ouvraient « plusieurs postes d’enseignement dans des centres de transformation par l’éducation » (p.129).

En résumé, on ne retrouve rien de ce qui est censé démontrer le contenu de la propagande subie, le contenu du « lavage de cerveau ». Ne pensez-vous pas que s’il y avait eu quoi que ce soit à dire à ce sujet, Mme Haïtiwaji se serait empressée – à raison – de le partager ? Elle nous dit aussi qu’il est possible de poser sa candidature aux postes d’enseignant.es dans les centres via Internet, par une voie tout à fait classique. Est-ce crédible de la part d’autorités voulant « laver les cerveaux » ? Faire confiance à des gens non formé.es qu’elles ne connaissent pas ? On sait de surcroît que les enseignant.es sont aussi ouïghour.es et que les meilleur.es détenu.es peuvent aussi devenir enseignant.es.

Sur le comportement dans l’apprentissage de Mme Haïtiwaji, les incohérences sont, encore une fois, légion. Côté pile, elle « [s’]applique à jouer le rôle de l’élève assidue et de la prisonnière modèle, ce qui ne [lui] demande pas tellement d’efforts car [elle a] toujours été bonne élève » (p.92), elle « préfère [s’]enfoncer dans le travail » (p.94), elle fait partie des meilleurs élèves (p.113) et elle a de « bonne notes » (p.143). Côté face cependant, elle ne se « souvient jamais [de ses leçons] d’une semaine à l’autre » et elle est « incapable de réciter ce [qu’elle a appris] six jours auparavant » (p.93). Cancre ? Surmenée et, comme les autres, « abrutie par le labeur » (p.94) ou, au contraire, élève modèle ? Choisissez l’argument qui conviendra le mieux à votre narration.

Et la religion dans tout ça ?

Deux raisons semblent justifier, aux yeux des autorités chinoises, la détention dans des centres de « rééducation » au Xinjiang : des velléités séparatistes et le terrorisme islamiste – lesquelles raisons peuvent parfois se conjuguer. Autant dire que le rapport qu’entretient Gulbahar Haïtiwaji à la religion est important, surtout dans la mesure où on a déjà évoqué sa proximité avec les mouvements séparatistes (son mari vice-président de l’association des Ouïghours de France, sa fille manifestant avec le drapeau du « Turkestan oriental » à Paris).

Dès l’avant-propos du livre, Rozenn Morgat, co-autrice, nous rassure : « Quand elle évoque sa religion [de Gulbahar, nda], elle parle d’un Islam « de paix », d’un Islam « modéré ». Elle n’est donc ni une indépendantiste, ni une terroriste islamique. » Bon, s’il suffit de le dire, hein… Le problème, c’est que son mari, Kerim, aurait déclaré que « son épouse n’est même pas musulmane » et qu’elle se serait « convertie au christianisme il y a des années ».

Dans le livre pourtant, Gulbahar Haïtiwaji n’évoque pas une seule fois le christianisme, mais bien son rapport à Dieu dont rien n’indique qu’il ne soit le Dieu de l’Islam. Elle raconte : « Moi qui n’étais pas une croyante fervente, je me suis tournée vers Dieu. Peut-être par provocation. Les yeux fermés, la nuit, je me mets à prier de toutes mes forces » (p.91). Plus loin, feignant des exercices de yoga – ce qui prouve qu’on parle bien de prière islamique et non de prière chrétienne, elle explique : « Tandis que le sang monte doucement à ma tête, je prie. Dans cette position, impossible pour la caméra de repérer mes murmures à Dieu » (p.91). Puis cette citation, déjà vue plus haut où, « dans le noir », elle « prie de toutes [s]es forces » (p.109). Enfin, elle déclare p.115 que sa « seule échappatoire est la prière » et qu’il n’y a « plus que Dieu qui puisse [l’]entendre » (p.115).

Je suis athée. Je n’ai pas la foi et suis donc très mal placé pour porter un jugement sur les croyances religieuses. Mais est-ce irrationnel de se demander si la « foi par provocation » est cohérente ? Je me souviens des reproches formulés par les curés de mon enfance qui fustigeaient la foi opportuniste, la prière qui ne remercie jamais et qui ne se découvre que lorsqu’elle veut réclamer. Alors quoi ? Croyante, pas croyante ? Un peu, beaucoup, passionnément ? Un dieu universel et œcuménique ou un dieu singulier d’une religion singulière ? « Mentez, il en restera toujours quelque chose ».

La religion main gauche, la politique main droite. Si nous sommes plongés dans la perplexité quant au rapport de Mme Haïtiwaji avec la religion, il en est de même de son rapport à la politique, comme nous le verrons dans la troisième partie de notre grand dossier.

Merci à mes tipeurices : smart684, Rosie-6, gendre-daniel, g106973983737661016119, wen-3, fillon, eva-17, jean-do-5b8e, marsxyz, f-ines-5a3f79. bernard-227

Pour me soutenir avec un pourboire, suivez ce lien.

Source : Le blog du Radis

https://leblogduradis.com/…