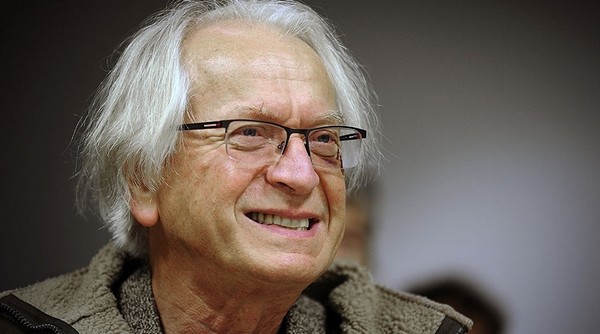

Bernard Friot D. R.

Interview réalisée par Mohsen Abdelmoumen

Mohsen Abdelmoumen : Comment expliquez-vous qu’une minorité de 1% contrôle la totalité des richesses mondiales ? D’après vous, comment combattre cette oligarchie qui gouverne le monde ?

Bernard Friot : Le fondement de la puissance économique est l’exploitation du travail d’autrui. Le pouvoir sur l’argent n’a sa source que dans le pouvoir sur le travail. Je n’utilise pas la problématique des 99% face au 1% ou du peuple face à l’oligarchie, mais celle des travailleurs face à la bourgeoisie capitaliste qui dirige le travail. C’est la conquête de la souveraineté sur le travail par les seuls travailleurs qui permettra d’en finir avec les insolentes accumulations de richesse dans quelques mains. Cela suppose que les travailleurs ne forgent plus leurs chaînes en acceptant de confier la direction du travail à la bourgeoisie. Tant que les travailleurs ne se passeront pas du capital pour produire, tant qu’ils ne définiront pas eux-mêmes ce qu’ils produisent et comment, tant qu’ils feront appel au crédit pour financer l’investissement, tant qu’ils ne seront pas propriétaires des instruments de production, tant qu’ils confieront leur destin de travailleur au marché du travail ou à celui des biens et services, les inégalités se creuseront, et d’autant plus vite avec la globalisation financière du capital. On ne lutte pas contre les inégalités par une redistribution fiscale qui prend sur les riches. C’est confondre symptôme et diagnostic. On lutte contre les inégalités en s’emparant du pouvoir sur le travail. Au quotidien dans les entreprises, et dans toutes les institutions de socialisation de la valeur qui financent les salaires et l’investissement.

Parmi vos livres, tous très intéressants, on trouve « L’enjeu du salaire ». Vous y évoquez la souveraineté populaire. Vous avez écrit aussi « Puissances du salariat ». Le salariat est central dans vos travaux, la bataille du salariat est l’une des étapes majeures de l’émancipation de la classe ouvrière ? Comment, d’après vous, sortir du chantage à l’emploi et du chantage à la dette ?

Effectivement, mes travaux prennent au sérieux la capacité qu’ont les travailleurs de construire, par le salaire, un mode communiste de production, si par communisme on entend le mouvement réel de sortie du capitalisme dans la lutte de classes. Le capitalisme n’est pas un « Système » générant des victimes, c’est un mode de production contradictoire dans lequel une classe révolutionnaire est en cours de constitution – avec évidemment des avancées et des reculs, car la révolution est un mouvement séculaire, comme celui que nos pays ont déjà connu, du 14ème au 18ème siècles, avec la construction de la bourgeoisie face à l’aristocratie. Tous les pays capitalistes sont engagés dans une lutte de classes qui institue les prémices du communisme. Le communisme n’est pas un projet ou un idéal, c’est un fait d’observation dans toutes les sociétés où le capitalisme est implanté, et qui ne s’institue pas de la même façon d’un pays à l’autre, selon son histoire sociale. En France, mais aussi dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique ou l’Italie, l’institution du salaire au 20ème siècle a été décisive. Il faut entendre par là deux conquêtes de la classe ouvrière (qu’il me semble plus pertinent de désigner aujourd’hui, à cause même de ses victoires en matière de salaire, comme le salariat) : le salaire à la qualification personnelle et la socialisation du salaire.

C’est par ces deux conquêtes que nous avons commencé de sortir des deux chantages, à l’emploi et à la dette, par lesquels la bourgeoisie capitaliste nous tient sous sa dépendance. Le salaire à la qualification personnelle détache la rémunération de l’emploi pour l’attacher à la personne, qui est ainsi libérée de l’obligation d’être performante sur deux marchés qu’elle ne maîtrise pas : le marché de l’emploi, pour les employés, et celui des biens et services, pour les indépendants. La socialisation du salaire est nécessaire pour opérer cette déconnexion entre salaire et emploi : ce n’est plus chaque employeur qui paye ses salariés (ou chaque travailleur indépendant qui se paye sur son bénéfice). Les entreprises, y compris les entreprises individuelles, cotisent à une caisse des salaires et c’est cette caisse qui garantit le salaire de chacun selon sa qualification, sans période « d’insertion », de « chômage » ou de « retraite » pendant lesquelles on est réputé « non travailleur ».

La socialisation du salaire a un second effet, qui porte sur le financement de l’investissement et donc sur la propriété de l’outil de travail, et c’est là que nous sortons du second chantage. La bourgeoisie capitaliste finance l’investissement en prêtant la valeur qu’elle a ponctionnée, ou va ponctionner, sur le travail d’autrui : les travailleurs travaillent pour rembourser la dette qu’ils ont contractée auprès de parasites alors que ce sont eux, et eux seuls, qui produisent la valeur nécessaire au financement de l’outil ! En finançant l’investissement hospitalier par subvention de la caisse d’assurance-maladie grâce à la socialisation du salaire, les travailleurs ont fait la preuve qu’on peut sortir du cycle infernal profit-crédit et le remplacer par le cycle cotisation-subvention qui permet de libérer la propriété de l’outil des griffes du capital.

Dans votre livre « Émanciper le travail », vous faites le constat pertinent selon lequel le modèle capitaliste du travail nous conduit à notre perte. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Pourquoi, selon vous, les gouvernements européens veulent-ils « réformer » ou plus exactement casser le droit du travail ?

Nous avons tellement été séduits par l’abondance des marchandises capitalistes, qui nous a sortis de la pauvreté et qui aujourd’hui tente de nous fasciner avec la petite musique de l’humanité augmentée, que nous ne faisons que commencer à prendre la mesure de la folie anthropologique et écologique que cette dynamique représente. La valorisation du capital est indifférente à l’utilité sociale de ce qui est produit et repose sur l’élimination relative du travail vivant. Or l’utilité sociale et le travail vivant sont au cœur d’une production qui ait sens, et ces deux dimensions sont constitutives du communisme parce qu’elles sont au cœur de la maîtrise par les humains de leur vie commune au sein du vivant et de la nature (qui certes ne sont pas un donné qui s’imposerait à nous comme une divinité, mais qui ont une existence propre dont nous dépendons et qu’il faut respecter dans le procès d’humanisation).

Nous sommes ainsi dans une situation inédite, s’agissant du travail. D’une part nous disposons du déjà-là communiste avec le salaire socialisé fondateur du salaire à la qualification personnelle et de la subvention de l’investissement, et d’autre part la conscience a considérablement grandi de la nécessité d’affirmer, contre la valorisation du capital, la double priorité à l’utilité sociale et au travail vivant dans l’acte de production. Sont donc à notre disposition les institutions et les représentations nécessaires pour conduire l’action collective de généralisation d’une production libérée du capital. Face à ce danger de se voir ravir son pouvoir sur le travail, la bourgeoisie capitaliste s’emploie, par tous les moyens y compris la dictature, à le restaurer. Cette restauration, cette contre-révolution capitaliste du travail (qu’on ne peut comprendre si on la qualifie de « néolibéralisme ») ne se contente pas de s’attaquer, dans le droit du travail, à tout ce qui permet de se libérer du chantage à l’emploi ou à la dette. Elle instaure des droits sociaux capitalistes, comme je le montre dans le deuxième chapitre de Vaincre Macron : en matière de rémunération par exemple, la bourgeoisie s’emploie à remplacer le salaire à la qualification personnelle par deux piliers de ressources, un forfait universel de base financé par l’impôt et le revenu très contributif du paiement d’une prestation ou du différé de cotisations.

Vous avez écrit « L’enjeu des retraites » en 2010. La « réforme » des retraites de Macron n’est-elle pas une régression ?

Cela va me permettre d’illustrer ce que je viens de dire, car cette réforme, qui s’inscrit dans la continuité des réformes initiées par le Livre Blanc de Rocard en 19911, est un bon exemple de la construction d’une rémunération en deux piliers à la place du salaire à la qualification personnelle. La pension de retraite s’est instituée en France comme continuation à vie du salaire. Pour les trois quarts des pensions (240 sur 320 milliards), aucun compte n’est tenu des cotisations versées : la pension est calculée en pourcentage d’un salaire de référence selon la durée de la carrière. Ce salaire continué participe donc à la déconnexion du salaire et de l’emploi et au passage de la qualification du poste de travail à la qualification de la personne même du travailleur. D’où l’acharnement des gouvernements depuis les années 1980 à en finir avec le droit au salaire pour les retraités. Les pensions étaient indexées sur les salaires, elles le sont sur les prix depuis 1987 dans le privé et 2003 dans le public. Le salaire de référence dans le privé est passé des 10 au 25 meilleures années en 1994 et la durée de carrière prise en compte pour une pension complète est passée de 150 à 172 trimestres. Une distinction a été introduite en 1994, lors de la création du fonds de solidarité vieillesse financé par un impôt de solidarité, la CSG, et non plus par les cotisations, entre des prestations dites « contributives » et des prestations dites « non contributives », le critère étant le versement préalable ou non de cotisations, et dans le même esprit certains droits ont été par la suite calculés selon les trimestres cotisés et non selon les trimestres validés comme c’est la règle. On voit donc comment, progressivement, le « j’ai cotisé j’ai droit » a été construit comme fondement du droit à la place du droit à la poursuite du meilleur salaire. Le projet de Macron continue cette offensive contre le salaire des retraités en préconisant de le remplacer par le différé du cumul des cotisations de toute leur carrière dans un compte personnel (mode de calcul qui n’explique aujourd’hui que le quart des pensions), étant entendu que ce second pilier contributif sera soutenu par un premier pilier forfaitaire universel financé par la CSG. Cette dérive de la pension de retraite, si elle est actée, rejoindrait celle de toute la rémunération au cours des dernières décennies : négation du salaire à la qualification, et à la place construction des deux piliers d’un revenu universel de base financé par l’impôt et d’une rémunération à l’acte dans des contrats de mission ou des prestations de (faux) indépendants.

Vos travaux sont une véritable boîte à outils théoriques pour combattre le capitalisme et vous êtes un fin connaisseur de la lutte sociale. Ne pensez-vous pas qu’il y a un recul de la combativité du mouvement syndical à travers le monde ? Comment, d’après vous, réinventer un mouvement syndical efficace ?

Je ne me prononcerai pas sur la situation à l’étranger mais en France le recul de l’efficacité (plutôt que de la combativité) syndicale est évident : le syndicalisme de transformation sociale est sur la défensive, ce qui lui a fait perdre une partie de sa légitimité auprès des travailleurs. Les causes sont multiples, et je voudrais m’en tenir à l’une d’entre elles, la sous-estimation du déjà-là communiste au bénéfice d’objectifs de justice sociale. Je m’en explique longuement dans Le travail, enjeu des retraites, qui paraît en mars aux éditions La Dispute. La mobilisation syndicale est menée sur le partage de la valeur : comment éviter un recul de ce qui va au travail au bénéfice de ce qui va au capital, comment faire une bonne fiscalité qui taxe le capital et plus largement la richesse. Dans un capitalisme mondialisé qui permet à la bourgeoisie de localiser ses investissements là où la valorisation du capital est la plus forte, une telle stratégie sociale-démocrate est vouée à l’échec. Je l’ai dit d’emblée, tant que la bourgeoisie tient le travail et donc la production, elle prend en otage les sociétés et condamne à l’impuissance tant les politiques publiques qui lui imposeraient des contraintes que les rapports de forces que tentent de créer les syndicats combatifs. Il n’y a pas d’autre chemin que celui de soustraire le travail au capital et de l’organiser sur un mode communiste, comme cela a été commencé avec le statut de la fonction publique, le régime général de sécurité sociale, les entreprises publiques nationalisées avec réel droit des travailleurs, toutes institutions alternatives du travail qui sont mises en péril si elles ne sont pas généralisées à toute la production. Je fais des propositions précises en ce sens dans Le travail, enjeu des retraites.

Le mouvement de résistance que les Gilets Jaunes ont mené n’est-il pas une étape déterminante et qualitative dans le long processus de l’émancipation des exploités ?

Si, bien sûr. Que des catégories de travailleurs qui jusqu’ici baissaient la tête se redressent et trouvent, dans l’action collective, fierté et inventivité, est très réjouissant. Les gilets jaunes sont souvent des travailleurs de très petites entreprises dont l’autonomie économique est nulle, car elles dépendent de groupes capitalistes donneurs d’ordre ou de marchés publics dont elles se partagent les miettes après que les groupes capitalistes se soient servis. C’est pourquoi ces travailleurs en lutte se tournent vers l’Etat car ils savent d’expérience que leurs patrons ne sont pas des interlocuteurs pertinents en matière de salaire et de droits sociaux. Il y a là une attitude à la fois juste et fausse. Juste s’il s’agit de construire des règles et niveaux du salaire qui soient les mêmes pour tous les travailleurs, quelle que soit la taille et la branche de leur entreprise : de telles règles ne peuvent être construites qu’à l’échelle interprofessionnelles et supposent une socialisation encore plus poussée du salaire. On l’a commencée avec le régime général, mais il s’agit de l’étendre à tout le salaire et à tous les salaires : les entreprises cotisent à des caisses de salaire selon le même taux interprofessionnel assis sur leur valeur ajoutée, et ce sont ces caisses – et non pas les entreprises – qui paient les salaires à la qualification personnelle, de 18 ans à la mort. De telles règles interprofessionnelles du salaire doivent être élaborées à l’échelle nationale hors de toute logique de branche ou d’entreprise et garanties par l’Etat.

Mais attendre le salut de l’Etat est aussi une attitude fausse : les travailleurs ne peuvent attendre de salut que d’eux-mêmes. Il s’agit qu’ils prennent le contrôle de leur travail dans leur petite entreprise, et donc qu’ils en deviennent les propriétaires d’usage, la propriété patrimoniale de l’outil étant le fait, non lucratif, de collectivités publiques et non pas de petits patrons le plus souvent enchaînés par un patrimoine dont ils n’ont pas la réelle maîtrise. Une telle mobilisation rejoindra d’autres combats qu’il est important de fédérer. Je pense à tous ces syndicalistes de moyennes ou grandes entreprises qui sont décidés à en finir avec la défaite et entreprennent auprès de leurs collègues tout un travail de conviction sur la capacité des intéressés à diriger leurs entreprises sans en passer par les oukases de directions aux ordres d’actionnaires dont il s’agit de se débarrasser en finançant l’investissement par subvention. Je pense à tous ces syndicalistes de services publics décidés à briser le new public management qui les empêche de travailler comme ils estiment devoir le faire dans l’esprit d’un service public. Je pense à ces milliers d’entreprises alternatives animées souvent par des jeunes dissidents qui ne veulent pas produire de merde pour le capital. Eux sont décidés à décider au travail et à ne produire que des richesses qui aient sens, anthropologiquement et écologiquement : une telle éthique est communiste, et dans Le travail, enjeu des retraites, je fais des propositions pour qu’ils puissent s’appuyer sur des sécurités sociales sectorielles qui les sortiront du double risque de la marginalité ou de la récupération par le capital.

Qu’est-ce qu’une sécurité sociale sectorielle ? Sur le modèle de la cotisation maladie qui finance une production de soins encore largement libérée du capital même si les coups de boutoir des « réformateurs » tentent de l’y assigner faute que soit menée la bataille pour la généralisation d’un tel modèle à toute la production, il s’agit d’appuyer l’alternative sur la force de cotisations de sécurités sociales à cotisation interprofessionnelle finançant la production. Une sécurité sociale de l’alimentation permettra de sortir de l’agrobusiness en solvabilisant l’achat de produits alimentaires, bruts ou élaborés, exclusivement auprès de professionnels qui seront conventionnés selon des critères d’utilité sociale du produit et d’affirmation du travail vivant dans la production. Même chose pour des sécurités sociales du logement et du transport soutenant la production de logement et de transports de proximité sortie de la spéculation des groupes de BTP, pour prendre les exemples les plus criants, mais cela vaut pour toute la production. Oui, il est temps que les travailleurs des services publics, ceux des petites et très petites entreprises, ceux des groupes capitalistes et ceux des entreprises alternatives construisent ensemble les outils macro-économiques leur permettant de soustraire leur travail au capital et de trouver le grand bonheur d’une production entièrement maîtrisée par eux. Faisons nôtre au quotidien ce vieux mot d’ordre si juste de la CGT : les capitalistes ont besoin des travailleurs, les travailleurs n’ont pas besoin des capitalistes.

Interview réalisée par Mohsen Abdelmoumen

Qui est le Dr. Bernard Friot ?

Bernard Friot est un sociologue et économiste français né le 16 juin 1946 à Neufchâteau (Vosges), professeur émérite à l’université Paris-Nanterre (Paris X). Il théorise la notion de «salaire à vie» avec l’association d’éducation populaire Réseau Salariat.

Bernard Friot commence sa carrière universitaire en 1971 à l’IUT de l’université de Lorraine, en tant qu’assistant puis maître de conférences en économie. Sa thèse doctorale d’économie, soutenue en 1993, porte sur la construction de la Sécurité sociale en France de 1920 à 1980. Il y insiste sur « le caractère anticapitaliste des institutions de socialisation du salaire », contrairement à l’interprétation de 1945 qui fait de « la Sécurité sociale un élément nécessaire à la période fordiste du capitalisme »3. Il se tourne vers la sociologie à la fin des années 1990, quittant une discipline qu’il juge « verrouillée par les collègues orthodoxes »2. En 2000, il passe une habilitation à diriger des recherches (HDR) en sociologie du travail9. L’année suivante, il est élu professeur des universités à Paris-Nanterre, où il fonde l’Institut européen du salariat (IES).

1 Sur l’histoire de la réforme des retraites en France, voir Nicolas Castel, La retraite des syndicats, La Dispute, 20

Reçu de Mohsen Abdelmoumen pour publication

Source : Algérie Résistance

https://mohsenabdelmoumen.wordpress.com/…